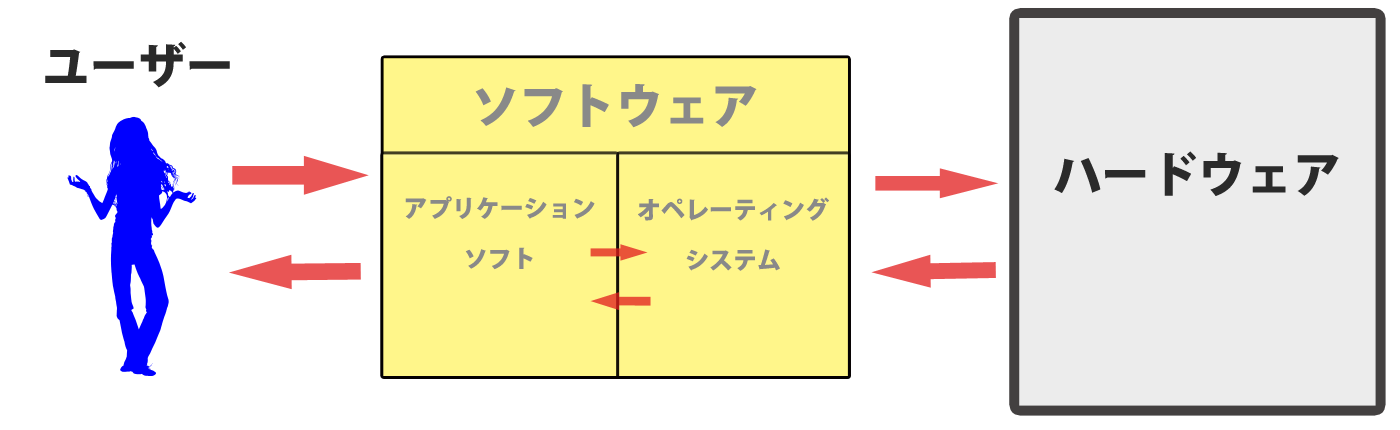

ハードウェアとソフトウェア

ハードウェア

ハードウェアは機械そのものである。電子回路や周辺機器など見えて触れる物的実体である。処理装置、記憶装置、入力装置、出力装置の4つに分けられる。ソフトウェア

コンピューターが動くように2進数で表現された手順書・命令書。ハードウェアに記憶されるが、形は無い。ハードウェアを使いやすくする「オペレーティングシステム(OS)」と、WordやChromeなど特定の目的に特化した「アプリケーションソフト」がある。プログラム

プログラミング言語

プログラムは、プログラミング言語を用いて、コンピューターが理解できるように作らなければならない。実際には、0と1だけで命令しなければならない。しかし、0と1だけで指示書を作るのはかなり難しい。そこで、0と1よりも人間が理解しやすく指示書を作成しやすいように、作られたのが「プログラミング言語」である。人間は、人間の言葉でコンピューターへの指示を考え、プログラミング言語を用いて、指示書を作る。プログラミング言語で書かれた指示書は別のソフトウェアによって機械が理解できるように2進数に「コンパイル」(翻訳)される。代表的なプログラミング言語にメインフレームで使われるCOBOL、細かなハードウェアへの命令を得意とするC言語、WEBアプリケーションで使われるPHPなどがある。

最小構成

コンピューターはマザーボード、CPU、メモリ、電源ユニットの4つがあれば起動する。これを最小構成と言う。コンピューターが壊れたら最初にこれら4つを見る。

マザーボード

CPUやメモリとデータの受け渡しを管理するのがチップセットである。

CPUとメモリ

CPUとメモリの関係

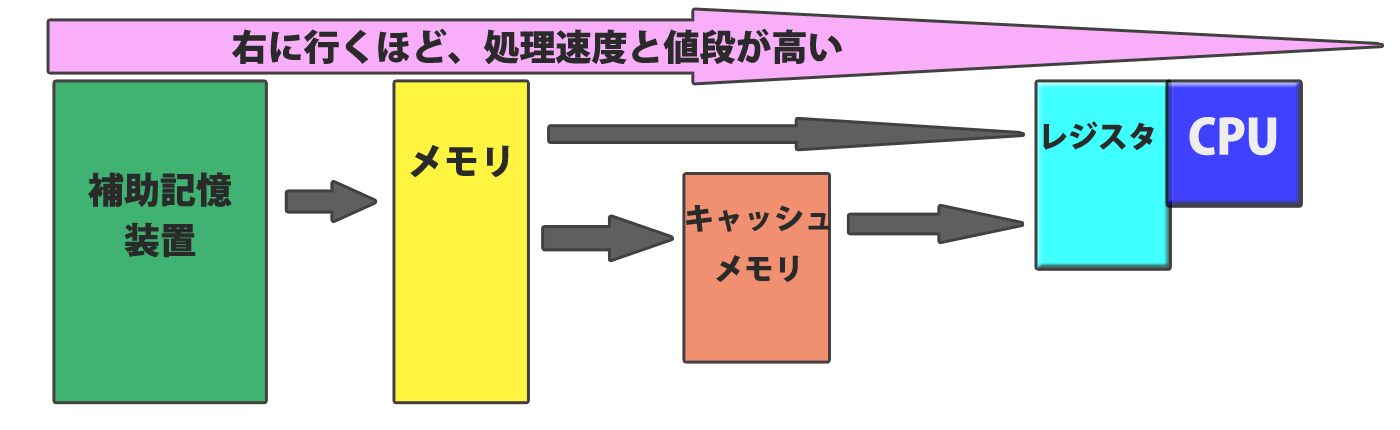

プログラムやデータはHDDなどの補助記憶装置に記憶されている。それらを処理するのがCPUである。しかし、CPUは直接補助記憶装置の中の指示、情報を処理できないので、一旦それらを主記憶装置(メモリ)に置く。メモリ上のデータは電源を切ったら消滅する。例えると、冷蔵庫が補助記憶装置、まな板がメモリ、コックがCPUである。まな板が大きいほど、効率が良くなるし、コックのスキルが高いと正確に速く処理される。

キャッシュメモリ

CPUが主記憶装置から情報を読み取るのを速くするために、キャッシュメモリという機能がある。通常、補助記憶装置(冷蔵庫)から指示書(野菜)をメモリ(まな板)に置いた後、CPU(コック)はそれが何か、あるいは処理の仕方を調べるところから作業しなくてはいけない。それを記憶させ、処理を高速化させるのがキャッシュメモリである。記憶された情報を「キャッシュ」と呼ぶ。CPU内部に「レジスタ」というキャッシュメモリに似た装置もあるお問い合わせはこちら

東京都内からも近い千葉県の船橋駅近くで文系向けプログラミングスクール(個別指導)を開講しています。未経験WEB担当者の育成にもお役立てください。

お気軽にお問い合わせください。

千葉県のsomosomoプログラミングスクール